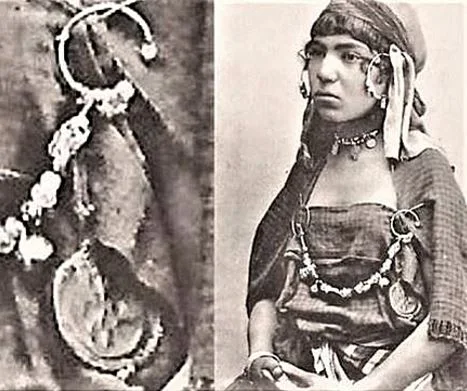

Mise à jour en date de 2025.07.28 : adjonction des figures A et B relatives à des Khors de même type à plusieurs chainettes dont l'un garde son pendentif à crochet.

Fig.A - Patrimoine de Tunisie – Bijoux ethniques en argent – Khors à chainettes avec pendentif à crochet, pendeloques et monnaies – Période beylicale du 18è et 19è siècles – Réf. ARTmedina-tounes. Fig.01 - Patrimoine de Tunisie – Bijoux ethniques en argent – Khors à chainettes avec amulette cylindrique, pendeloques et monnaies – Période beylicale du 18è et 19è siècles – Réf. ARTmedina-tounes.

Fig.01 - Patrimoine

de Tunisie – Bijoux ethniques en argent – Khors à 8 chainettes avec pendeloques

et monnaies – Période beylicale du 18è et 19è siècles – Réf. ARTmedina-tounes.

Le Khors est vraisemblablement

une terminologie Berbéro Loubique* pour

désigner une boucle à chainettes, un bijou faisant partie d’une vaste panoplie

de bijoux pour parer l’habit de la Melia de la berbéro bédouine de Tunisie. Il

est utilisé en tant qu’anneau d’oreille suspendu à une chaine au-dessus de la

tête (ou accroché à un pendentif à crochet-épingle qui vient s'accrocher directement au tissu de la Melia) et venant se balancer au niveau de l’oreille. De diamètre aux environs de

10 cm, Monhel, dans son cahier artistique n°04 intitulé : « Bijoux

berbères de Tunisie » (1), en dénombre plusieurs modèles berbéro-bédouins avec

photos et leur consacre tout un chapitre.

*Les Loubiques, ancêtres des berbères, sont les contemporains des

pharaons et premiers habitants de l’Afrique du nord. Les tribus Loubiques (des

Gamarantes jusqu’aux Numides) se sont confrontés aux Puniques carthaginois,

puis aux romains, qu’ils considéraient comme colonisateurs de leur territoire.(Pour désigner les ancêtres des berbères, le terme Loubique est plus approprié que Libyque).

Le Khors en figure 01 est

assez original par sa conception et par le nombre impressionnant de chainettes

et pendeloques qu’il comporte. Ses diverses pendeloques spécifiques ;

rares modèles (œuvres d’art) décrits ci-après ; s’éloignent des

pendeloques de mains et ronds caractéristiques des bijoux en argent de la

berbéro bédouine de Tunisie. La plupart des monnaies est d’origine espagnole du

17è et 18è siècles. Les chainettes sont de type n°04 (1) classées par Monhel

parmi les 4 chaines utilisées pour la conception des bijoux berbéro bédouins de

Tunisie.

Avec ces trois indications,

pendeloques, monnaies et chainette de type 4**, on peut dire que ce bijou Khors de Tunisie

fait partie des bijoux élaborés par l’ethnie tunisienne composée des immigrés juifs ayant fui l’inquisition catholique d’Espagne/Portugal notamment du

17è siècle et qui ont pu s'intégrer à côté des ethnies locales nomades, berbéro -bédouines et sédentaires des villes. chaque ethnie veillant à ses propres traditions religieuses et coutumes ancestrales dans le respect mutuel.

**La chainette classée par Monhel de type 4, chaine classique élaborée par l'assemblage de petits anneaux ronds les uns aux autre sans soudage, n'entre pas dans le processus d'élaboration des chaines (types 1, 2 et 3) employées pour la fabrication des bijoux berbéro bédouins de Tunisie (1). Ces dernières chaines sont élaborées avec le principe de soudure de l'ensemble des anneaux les uns aux autres.

Des immigrés juifs et mauresques accueillis chaleureusement et à bras ouverts par des Deys et Beys

clairvoyants*** pour acquérir leur savoir-faire

technique qui a contribué au grand essor économique de

la régence de Tunis des siècles durant. Le développement des techniques

innovantes a touché l’ensemble des secteurs économiques de la régence, de

l’agriculture à l’artisanat en passant par le cuir et textile.

*** Othman Dey 1594 – 1610 ; Youssef Dey 1610 – 1637 ;

Mourad 1er Bey (1613- 1631) et son fils Hammouda Pacha Bey (1631-

1666).

Fig.02 - Patrimoine

de Tunisie – Bijoux ethniques en argent – Khors à 8 chainettes de conception

originale ne faisant pas appel à la soudure – Période beylicale du 18è et 19è siècles

– Réf. ARTmedina-tounes.

L’exemple du présent Khors

nous révèle une technique de fabrication ne faisant pas appel à la soudure. Une

technique qui remonte bien avant l’antiquité, employée notamment par l’Egypte

des pharaons, les grecs (Boucles en figure 03) , les romains et autres byzantins. Reprise par

les artisans immigrés juifs dès le 17è pour enrichir la panoplie de bijoux en

argent de l'habit de la Melia de la berbéro bédouine et des différentes ethnies, musulmanes, juives et chrétiennes,

cohabitant en harmonie dans la régence beylicale.

Fig. 03 – Bijoux

en or de l’antiquité – Boucles d’oreilles – Musée d’Athènes – Réf. Web sur X.

La conception du Khors en figure 01 est assez ingénieuse à partir de simples composants : fils ronds de

différents diamètres (2 et 0.8 mm), chainettes, boules et divers pendeloques

dont des monnaies en argent de l’époque de l’inquisition catholique du 17è et

18è siècles que les immigrés juifs ont vraisemblablement ramené avec eux d’Espagne :

Une monnaie de Léopold d’Autriche

frappée en 1629 :

Fig.04 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec

pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent de Léopold d’Autriche frappée en 1629 –

Réf. ARTmedina-tounes 8AB.

Quatre monnaies en argent

d’Espagne frappées sous les Philippes :

Fig.05 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec

pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent d’Espagne frappée en …sous Philippe …–

Réf. ARTmedina-tounes 9AB.

Fig.06 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec

pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent d’Espagne frappée en (..)26 sous

Philippe …– Réf. ARTmedina-tounes 12AB.

Fig.07 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec

pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent d’Espagne frappée en …sous Philippe …–

Réf. ARTmedina-tounes 16AB.

Fig.08 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec

pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent (famille des Ryales) d’Espagne frappée en 1721 sous Philippe

5 (1700-1746) – Réf. ARTmedina-tounes 21AB.

Le reste des monnaies sont deux

beylicales tunisiennes sous les ottomans et une beylicale sous les français.

La première sous le sultan

Mahmoud 1 (1730-1754) (nom lisible) :

Fig.09 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec

pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent de la régence de Tunis frappée sous le

sultan ottoman Mahmoud 1 (1730-1754) – Réf. ARTmedina-tounes 18A.

La deuxième n’indique pas

lisiblement le nom du sultan alors que la date est indiquée par trois chiffres

114…AH. Elle est frappée soit sous Ahmed 3 (1703-1730) si la date limite lue

est 1140 AH (1728 AD), soit sous Mahmoud 1 (1730-1754) si la date limite lue

est 1149 AH (1737 AD) :

Fig.10 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec

pendeloques – Pendeloque/Monnaie en argent frappée à Tunis (lisible sur

le revers). Elle n’indique pas

lisiblement le nom du sultan alors que la date est indiquée au revers par trois

chiffres 114…AH (le prolongement de la

lettre arabe « Fi » peut induire en erreur en le considérant comme un

chiffre 1 supplémentaire pour lire la date de 1114 AH). Elle est frappée

soit sous Ahmed 3 (1703-1730) si la date limite lue est 1140 AH (1728 AD), soit

sous Mahmoud 1 (1730-1754) si la date limite lue est 1149 AH (1737 AD) –

Réf. ARTmedina-tounes 32AB.

La 8ème et

dernière monnaie est la plus récente. Une monnaie d’Ali 3 Bey (1882-1902)

frappée sous le Protectorat français en 1891, l’année de mise en place dans la

régence de Tunis du nouveau système monétaire français du Franc et du centime,

avec écartement définitif du système monétaire du Ryal tunisien (équivalent à

la Piastre espagnole).

Fig.11 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes avec

pendeloques – Pendeloque/Monnaie de 50 centimes en argent du Bey Ali 3 (1882-1902)

frappée à Tunis en 1891 sous le Protectorat français– Réf. ARTmedina-tounes

25AB.

Quant au reste des pendeloques,

au nombre de cinq, ce sont des modèles assez originaux, de rares œuvres d’Art :

Fig.12 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -

Pendeloque en argent – Réf. ARTmedina-tounes 01AB.

Fig.13 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -

Pendeloque en argent – Réf. ARTmedina-tounes 02AB.

Fig.14 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -

Pendeloque en argent – Réf. ARTmedina-tounes 03AB.

Fig.15 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -

Pendeloque en argent – Réf. ARTmedina-tounes 04AB.

Fig.16 - Bijoux

ethniques en argent de Tunisie – Khors (Anneau d’oreille) à 8 chainettes -

Pendeloque en main d’ivoire (ou os) – Réf. ARTmedina-tounes 05AB.

(1(1) Cahier

artistique n°04 ARTmedina-tounes intitulé : « Bijoux berbères en

argent de Tunisie », Monhel, 2023, Amazon (https://www.amazon.fr/Bijoux-berb%C3%A8res-en-argent-Tunisie/dp/B0BSWY5XH1/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.bJBVHX0QM7vbg940Q

)

ARTmedina-tounes

Musée virtuel Helioui Ahmed

de l’argenterie et des arts

Copyright